「AIで『〇〇風』のイラストを作りたいけど、やり方がわからない…」「ChatGPTで生成してみたけど、なんだかクオリティが物足りない…」と悩んでいませんか?

この記事では、ai 画像生成「〇〇風」の基本から、あなたの作品をより高いレベルに引き上げるための応用テクニックを解説します。

コピペで使える人気スタイルの呪文はもちろん、画材や専門用語を使った質感の出し方まで網羅。安心して創作を楽しむための知識も紹介します。この記事が、あなたの創作活動のヒントになれば幸いです。

✅この記事を読むとわかること

- AIで「〇〇風」画像を生成するための基本的なプロンプトの作り方

- 作品の質をプロ級に引き上げるための具体的な応用テクニック

- アニメ風から有名画家風まで、多種多様な画風の指定キーワード

- 「〇〇風」の創作活動を安全に楽しむための著作権の知識と注意点

⚠️本記事で使用した画像は説明のためのイメージ画像です。実際のデザインとは異なる場合があります。

- AI画像生成のプロンプトは「被写体+画風+品質」の基本構造で誰でも作れる。

- 画材や専門用語の追加、複数スタイルの組み合わせといった応用テクニックで、作品はプロ級の質に向上する。

- AIとの対話による修正や、UI(ゲーム画面風のパーツ)の追加で、さらに独創的な表現が可能になる。

- 「画風」の模倣は問題ないが、特定キャラクターとの酷似や、ルールを無視した商用利用は大きなリスクを伴う。

ai 画像生成「〇〇風」を作る基本プロンプト

まずは、AIに思い通りの絵を描いてもらうための基本となる「呪文」の作り方から解説します。このセクションで紹介する3つのステップをマスターすれば、誰でも簡単に「〇〇風」画像の生成をスタートできます。

呪文の基本構造「被写体+画風+品質」

AIに画像を頼んでみたものの、「なんだかイメージと違う…」「どう伝えれば、頭の中にある光景を正確に描いてくれるんだろう?」と感じた経験はありませんか。まるで言葉の通じない相手に、必死でジェスチャーをしているような、もどかしい気持ちになるかもしれません。

しかし、ご安心ください。AIとの対話には、実はとてもシンプルな「型」が存在します。その基本構造を理解するだけで、あなたの指示は驚くほど的確にAIへ伝わるようになります。

呪文を構成する3つの要素

AIへの指示、すなわち「プロンプト(呪文)」は、大きく分けて3つの要素で組み立てられています。

まず、イラストの中心に何を据えたいのかを伝えます。これは物語の「主人公」を決める作業と同じです。

- 一人の少女 (a girl)

- 雄大な城 (a majestic castle)

- 静かなカフェ (a quiet cafe)

できるだけ具体的に指示することが、イメージを共有する第一歩となります。

次に、イラスト全体の雰囲気を決定づける「画風(スタイル)」を指定します。これは、物語の「舞台設定」や「時代背景」を決めることに似ています。

- スタジオジブリ風 (Ghibli style)

- 水彩画 (Watercolor painting)

- サイバーパンク (Cyberpunk)

このキーワード一つで、生成される画像の印象は劇的に変化します。

最後に、作品の完成度を高めるための「おまじない」を加えます。これは、映画でいうところの「特殊効果」や「最終調整」にあたります。

- 高品質 (high quality)

- 傑作 (masterpiece)

- 超高精細 (ultra detailed)

これらの言葉を添えるだけで、AIはより細部にまでこだわって描画してくれる傾向にあります。

基本テンプレートで組み立ててみよう

これら3つの要素を組み合わせると、以下のような誰でも使える基本テンプレートが完成します。

[被写体], [画風], [品質]

例えば、「静かな森の中に佇む、ジブリ風の猫の高品質なイラスト」を描いてほしい場合、以下のようにプロンプトを組み立てます。

a cat in a quiet forest, Ghibli style, high quality

いかがでしょうか。たったこれだけです。この基本構造を意識するだけで、AIはあなたの頭の中にあるイメージを、より正確に受け取ってくれるようになります。これが、思い通りの画像を生成するための、全ての基本となる考え方です。

【アニメ・ゲーム編】コピペで使える基本呪文

「基本構造はわかったけれど、具体的にどんな『画風』のキーワードがあるの?」「特に、子供の頃に夢中になった、あのアニメやゲームのような雰囲気を出してみたい!」

その気持ち、とてもよくわかります。ここでは、特に人気の高い「アニメ・ゲーム編」に絞って、コピー&ペーストするだけですぐに使える、魔法のような基本呪文(キーワード)をいくつかご紹介しましょう。

スタジオジブリ風 (Ghibli style)

多くの人が一度は試したいと思う、絶大な人気を誇るスタイルです。どこか懐かしく、温かみのある風景。柔らかな光に包まれたキャラクター。そんなノスタルジックな世界観を表現したい時に最適です。

- プロンプト例: a girl looking at the sky, Ghibli style, beautiful detailed sky

- 特徴: 青い空と白い雲、豊かな緑といった自然の描写が非常に得意で、穏やかで詩的な雰囲気を生み出します。

なお、特に人気の高い「ジブリ風」のAI画像と著作権の関係については、国会での議論なども含めて以下の記事で詳しく解説しています。

>>「ジブリ風AI画像」は違法?合法? 文科省が示した“作風”の境界線とは【ChatGPT】

ピクセルアート/ドット絵 (Pixel art)

まるでファミコンやスーパーファミコンのゲーム画面から飛び出してきたような、カクカクとしたドット絵のスタイルです。レトロで可愛らしい雰囲気は、SNSのアイコンなどにもぴったり合います。

- プロンプト例: a knight holding a sword, Pixel art, 16-bit

- 特徴: 「8-bit」や「16-bit」といったキーワードを付け加えることで、さらに細かい年代感を調整することも可能です。

アメコミ風 (Comic book style)

力強い線と、ハッキリとした陰影が特徴的なアメリカンコミックのスタイルです。ダイナミックで迫力のあるイラストを生成したい時に、絶大な効果を発揮します。

- プロンプト例: a hero flying in the city, Comic book style, dynamic angle

- 特徴: キャラクターの動きや表情が豊かになり、物語の一コマを切り取ったようなドラマチックな構図になりやすいです。

90年代日本アニメ風 (1990s anime style)

少し色褪せたような、セル画独特の質感を再現できるスタイルです。当時夢中になって見ていたアニメ作品のような、独特の雰囲気と懐かしさを表現できます。

- プロンプト例: portrait of a high school girl, 1990s anime style, retro

- 特徴: 背景やキャラクターの目に、その時代ならではの特徴が表れやすく、ノスタルジックな感情を呼び起こします。

これらのキーワードを、先ほどご紹介した基本構造に組み込むだけで、あなたのアイデアはあっという間に、見覚えのある懐かしい世界観へと姿を変えるでしょう。

【アート・リアル編】定番スタイルの基本呪文

「アニメやゲームのようなポップな世界観も楽しいけれど、時にはもっと落ち着いた、芸術的な一枚を作ってみたい」「まるで本物の写真と見間違えるような、息をのむほどリアルな画像を生成できたら…」

そう感じたことはありませんか。AI画像生成の可能性は、キャラクターイラストの世界だけにとどまりません。これからご紹介する呪文を使いこなせば、あなたのキャンバスは美術館の絵画からプロの写真スタジオまで、無限に広がっていきます。

ここでは、あなたの作品に深みと品格を与える「アート・リアル編」の定番スタイルを見ていきましょう。

透明感あふれる「水彩画」 (Watercolor painting)

淡い色彩、にじみやかすれの美しい表現が特徴の水彩画風スタイルです。優しく、どこか儚げで、光を感じさせるようなイラストを生成したい時に最適です。見ているだけで心が和むような、柔らかな雰囲気を演出できます。

- プロンプト例: a bouquet of flowers in a vase, watercolor painting, soft light

- 特徴: ふんわりとした優しいタッチで、風景画や植物、静物画などと非常に相性が良いです。

重厚感と質感を出す「油絵」 (Oil painting)

絵の具が盛り上がったような、力強い質感が特徴の油絵風スタイル。クラシックで重厚な雰囲気や、存在感のあるポートレートを描きたい時に絶大な効果を発揮します。まるで本物の絵画のような、格調高い一枚が生まれます。

- プロンプト例: portrait of a nobleman, oil painting, dramatic lighting, detailed brush strokes

- 特徴: 「厚塗り(impasto)」といったキーワードを加えると、さらに絵の具の質感を強調できます。

現実と見紛う「フォトリアル」 (Photorealistic)

まるでデジタル一眼レフカメラで撮影したかのような、現実と見分けがつかないほどリアルな画像を生成するスタイルです。AIの性能を最大限に引き出し、細部にまでこだわった精緻な描写を求める場合に適しています。

- プロンプト例: a cup of coffee on a wooden table, photorealistic, ultra detailed, morning light

- 特徴: 被写体の質感や光の反射、空気感まで、驚くほど忠実に再現しようとします。

巨匠の筆致を宿す「有名画家風」 (by [Artist Name] / Ukiyo-e)

歴史に名を刻む偉大な画家たちの作風を、あなたの作品に宿らせるテクニックです。特定の画家の名前や、様式の名前をプロンプトに加えることで、その独特の世界観を再現できます。

- ゴッホ風プロンプト例: a starry night over a quiet village, by Van Gogh (力強くうねるような筆致が特徴です)

- 葛飾北斎風プロンプト例: a great wave over a small boat, Ukiyo-e style, by Hokusai (大胆な構図と独特の線が魅力の浮世絵スタイルです)

これらの呪文を使いこなせば、あなたの表現の引き出しは格段に増えるでしょう。AI画像生成は、単なるイラスト作成ツールから、あなたの感性を映し出すアートツールへと進化します。さあ、あなただけの美術館を創り上げてみませんか。

ai 画像生成「〇〇風」をプロ級にする応用術

基本を覚えたら、次はプロのようにクオリティを劇的に向上させる応用テクニックです。ここでは、あなたの作品を「ただのAI画像」から「こだわりのアート作品」へと昇華させるための、4つの具体的なプロンプトエンジニアリング術を伝授します。

テクニック①:画材や専門用語で質感を出す

「ただ『イラスト』と指示するだけだと、どうものっぺりとした、味気ない絵になってしまう…」「もっと手触り感というか、空気感というか、プロが描いたような深みが欲しいんだけど、どうすればいいんだろう?」

AI画像生成に少し慣れてくると、誰もがこのような壁に突き当たります。生成された画像は綺麗だけれど、どこか魂が宿っていないように感じてしまうのです。

その課題を解決する鍵は、AIに「プロの道具」を授けることにあります。具体的な画材や、カメラ・照明の専門用語をプロンプトに加えるだけで、あなたの作品は驚くほど生命感を帯び始めます。

AIに「魔法の絵筆」を渡す

AIに具体的な画材を指定することは、画家に「この絵筆で描いてください」と依頼するようなものです。それだけで、作品の質感は劇的に変わります。

温かみがあり、手書き感のある優しいタッチになります。子供向けの絵本や、素朴な雰囲気を演出したい場合に最適です。

油絵のテクニックの一つで、絵の具をキャンバスに分厚く盛り上げるように塗る技法です。力強く、立体感のある、迫力満点の作品に仕上がります。

AIに「プロのカメラ」を持たせる

写真の世界で使われる専門用語は、AIにとっても非常に有効な指示となります。光と影を操り、写真のようなリアリティを追求してみましょう。

背景を美しくぼかし、被写体を際立たせるテクニックです。ポートレート(人物画)などで使うと、一気にプロが撮影したような雰囲気になります。

特定の方向から強い光を当て、陰影のコントラストを強調する手法です。キャラクターの感情や、場面の緊張感を表現するのに非常に効果的です。

日の出後や日没前の、世界が金色に輝く時間帯のことです。この言葉を加えるだけで、風景画は感動的でノスタルジックな雰囲気に包まれます。

言葉一つで、世界は変わる

例えば、a girl in a field(野原にいる少女)というシンプルなプロンプトがあるとします。これに専門用語を加えるだけで、世界観は大きく広がります。

- Before: a girl in a field

- After: a girl in a field, **dramatic lighting**, **bokeh**, **golden hour**

「After」のプロンプトで生成された画像は、ただの野原ではなく、物語のワンシーンのような深みと感動を宿しているはずです。このように、専門用語という「魔法の呪文」を少し加えるだけで、あなたはAIという名の画家に、より繊細で、よりエモーショナルな表現をさせることができるようになります。

テクニック②:複数の画風を組み合わせてみる

「ジブリ風も好きだけど、サイバーパンクの近未来的な雰囲気も捨てがたい」「ピクセルアートのレトロ感と、水彩画の柔らかさを同時に表現できたら、どんなに面白いだろう?」

一つのスタイルを極めるのも素晴らしいことですが、時には全く異なる世界観を融合させたい、そんな衝動に駆られることはありませんか。実はAI画像生成の最も刺激的な楽しみ方の一つが、この「スタイルの掛け合わせ」にあります。

これは、既成概念を打ち破り、まだ誰も見たことのない、あなただけのオリジナルな世界を創造する試みです。

呪文を「足し算」する

やり方は驚くほど簡単です。前述した基本のプロンプト構造に、複数の「画風」キーワードを並べて追加するだけです。

[被写体], [画風A], [画風B], [品質]

このシンプルな足し算が、予測不能で魅力的な化学反応を引き起こします。

組み合わせが生む無限の可能性

例えば、以下のような組み合わせを試してみてはいかがでしょうか。

a city with flying vehicles, **Ghibli style**, **Cyberpunk**

→ どこか懐かしいタッチで描かれた、ネオンきらめくハイテク都市。温かみと退廃が同居する、不思議な世界が生まれるかもしれません。

portrait of a woman, **Ukiyo-e**, **Pop art**

→ 葛飾北斎の大胆な構図と、アンディ・ウォーホルのような鮮やかな色彩が融合。伝統と現代が交差する、強烈なインパクトを持つアートが誕生する可能性があります。

a fantasy castle, **Pixel art**, **oil painting**

→ ドット絵のキャラクターが、まるでレンブラントの絵画のような重厚な質感で描かれる。ゲームの世界に、本物の絵画のようなリアリティと深みを与える試みです。

成功の秘訣は「試行錯誤」

ただし、このテクニックは時として、AIを混乱させることもあります。スタイルの相性が悪かったり、プロンプト内の単語の順番が適切でなかったりすると、意図しない結果になることも少なくありません。

しかし、その試行錯誤こそが醍醐味です。単語の順番を入れ替えたり、特定のキーワードを強調したりしながら、AIとの対話を通じて最高の組み合わせを探求する。その過程で、あなたはAIの思考パターンをより深く理解し、誰も真似できないあなただけの「最強の呪文」を編み出すことができるでしょう。

テクニック③:対話による修正で理想に近づける

「生成された画像、すごく惜しい!」「キャラクターの表情が、あと少しだけ優しければ完璧なのに…」「背景だけを夜に変えたいのに、またゼロからプロンプトを考え直すのは骨が折れる…」

完璧なプロンプトを一発で作り上げるのは、熟練者でも至難の業です。まるでガチャのように、望んだ結果が出るまで何度も挑戦し、疲れてしまうこともあるでしょう。

しかし、もしAIがあなたの意図を汲み取り、細かな修正に応じてくれる「アシスタント」だとしたらどうでしょうか。

ChatGPT (DALL-E 3) のような一部の対話型AIは、生成した画像に対して「もう少し笑わせて」「背景を夜に変えて」といった自然な言葉で修正を指示できる強力な機能を備えています。 この機能を使えば、AIを一度きりのツールとしてではなく、根気強く付き合ってくれる相棒のように捉え、対話を重ねて理想に近づけることができます。

ただし、この対話による修正は2025年現在、全てのAIツールで利用できるわけではないため、お使いのサービスが対応しているか確認してみましょう。

AIは「育てていく」もの

最初に完璧な指示を出す必要はありません。まずは大まかなイメージを伝え、そこから対話を重ねて理想の作品へと育てていくのです。

前述した基本のプロンプトで、最初の画像を生成します。

- 最初のプロンプト: a portrait of a woman, Ghibli style

この時点で、ある程度のクオリティの画像が生成されるはずです。しかし、あなたの頭の中にあるイメージとは、まだ少しズレがあるかもしれません。

ここからが対話の始まりです。生成された画像を見ながら、具体的な修正点を言葉で伝えていきましょう。

- 表情の修正: 「この女性の表情を、もっと穏やかな微笑みに変えてください」

- 服装の変更: 「彼女に、赤いスカーフを巻いてあげて」

- 背景の変更: 「背景を、満点の星が輝く夜空に変更して」

このように、一つ一つ修正を加えていくことで、画像は段階的にあなたの理想へと近づいていきます。

対話が創造性を加速させる

このプロセスは、まるでプロのイラストレーターに指示を出しながら、一緒に作品を作り上げていく作業に似ています。AIからの提案(生成画像)に対し、あなたがフィードバックを返す。その繰り返しが、思いもよらなかった化学反応を生み、当初の想像をはるかに超える傑作を誕生させることさえあります。

一発勝負のプレッシャーから解放され、AIとの対話を楽しみながら作品を磨き上げていく。この「育てる」という感覚こそが、AI画像生成をより深く、創造的な活動へと変える鍵なのです。

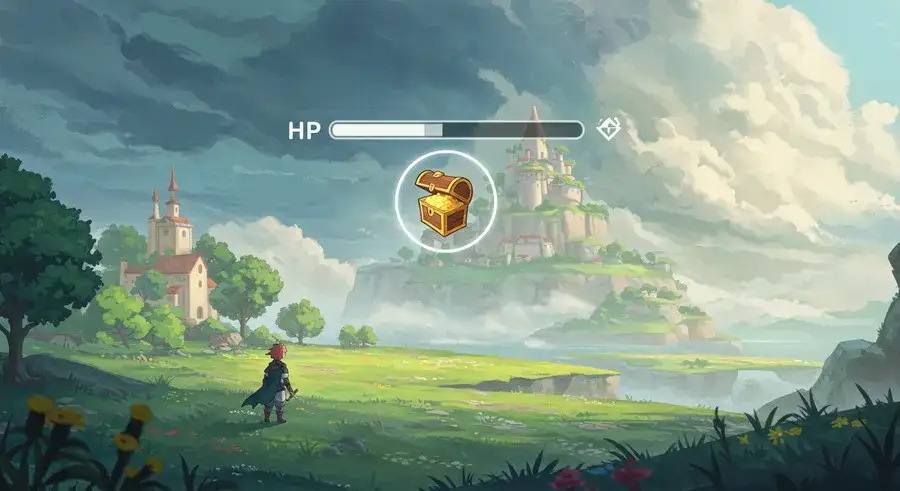

テクニック④:UIを追加してゲーム画面風に

「ファンタジー風のキャラクターは作れたけど、いまいち『ゲームっぽさ』が出ない」「ただのイラストではなく、もっと壮大な物語を感じさせる一枚に仕上げたい」

キャラクターや背景を描くだけでは、どこか物足りなさを感じることがあります。そのイラストに命を吹き込み、見る人の想像力を掻き立てる物語性を与えるための、とっておきのテクニックが「UI(ユーザーインターフェース)の追加」です。

UIとは、体力ゲージやメニュー画面など、ゲームをプレイする際に表示される情報のことです。この小さな情報をイラストに加えるだけで、単なる絵は「ゲームの一場面」という明確なコンテクストを持ち、一気に物語性を帯び始めるのです。

イラストにゲームUIを加える場合、既存ゲームの意匠権や著作権との衝突リスクにも念のため留意しましょう。

イラストを「ゲームの世界」に接続する

生成したイラストに、ゲームでおなじみの要素を追加するように指示してみましょう。それだけで、見る人はその世界のルールや物語を無意識に想像し始めます。

RPGゲームのキャラクター紹介画面のように、様々な情報を追加してみます。

- プロンプト例: a knight character, fantasy RPG style で生成した後…

- 追加指示: 「彼の横に、HPとMPのゲージを追加して」「『Lv. 99』というレベル表示も入れて」

これだけで、彼がどれほど強く、どんな冒険をしてきたのかという背景が生まれます。

キャラクターが誰かと出会い、物語が動き出す瞬間を切り取ってみましょう。

- プロンプト例: a cute pet monster, pixel art で生成した後…

- 追加指示: 「画面下部にメッセージウィンドウを追加し、『仲間にして!』というテキストを入れて」「その下に『YES / NO』の選択肢も表示して」

見る人は、この後どんな選択をするのか、仲間になったらどんな冒険が待っているのか、想像を膨らませずにはいられません。

応用:キラキラ光る「おまけシール」風の世界観を作る

このテクニックは、特定のアイテムを再現するのにも非常に有効です。例えば、一世を風靡したビックリマン風のシールを作りたい場合、UIの考え方が役立ちます。

- プロンプト例: a cat warrior, deformed character で生成した後…

- 追加指示: 「背景をキラキラしたホログラム風にして」「キャラクター名をロゴタイプで上部に入れて」「四角いフレームで囲ってシールのようにして」

このように、装飾やロゴといったUI要素を加えることで、その世界観を完璧に再現することが可能になります。UIとは、あなたの作品に「物語の翼」を授ける魔法なのです。

ビックリマン風シールとかレトロ感ありますね

応用時に知るべき「〇〇風」と著作権の関係

最後に、高度なテクニックを使う上で必ず知っておかなければならない、著作権の知識について解説します。ルールを正しく理解することは、トラブルを避け、安心して創作活動を楽しむための最も重要なステップです。

なぜ「画風の模倣」はOKとされるのか?

「『ジブリ風』や『ゴッホ風』と指示して画像を作るのって、結局は誰かの真似だから、法律的に問題があるんじゃないだろうか…」

AI画像生成の楽しさに目覚める一方で、ふと頭をよぎるこの不安。自由に創作を楽しみたい気持ちと、意図せず法律の壁にぶつかってしまうかもしれないという恐怖。このジレンマは、多くの人が感じていることでしょう。

「〇〇風」という画風やスタイルを参考にすること自体は、現在の日本の著作権法では、原則として著作権侵害にはあたらないと考えられています。 その理由を理解することは、安心して創作を楽しむ上で非常に重要です。

法律が守るもの、守らないもの

なぜ、画風の模倣は許されるのでしょうか。その答えは、著作権法が何を保護しているのかを理解すると見えてきます。

著作権法が保護の対象としているのは、作者の思想や感情が具体的に表現された「表現」そのものです。一方で、その根底にある抽象的な「アイデア」や「スタイル(作風)」自体は、人類共通の文化的な財産であり、特定の誰かが独占すべきではないと考えられています。

少し難しい話なので、料理に例えてみましょう。

- アイデア(スタイル): 「醤油と砂糖で甘辛く煮込んだ肉とじゃがいもの料理」というアイデアや調理法。これは誰でも自由に作ることができます。

- 表現: 「有名料理研究家Aさんが執筆した、特定の写真や文章で構成された『究極の肉じゃが』というレシピ本のページ」。これを丸ごとコピーして自分の本として出版するのは、著作権侵害になります。

これと同じで、「ゴッホのような力強いタッチ」や「ジブリのような柔らかな色彩」というのは「アイデア」や「スタイル」に分類されます。そのため、その画風を参考にして、全く新しいオリジナルの絵を描くことは問題視されないのです。

公的機関も見解を示している

この考え方は、単なる一解釈ではありません。日本国内でも、国会での議論において、文部科学省が「単に作風やアイデアが似ているだけでは(著作権)侵害には該当しない」という見解を示しています。

これは、私たち創作者にとって非常に心強い後ろ盾となります。

もちろん、これは無法地帯を意味するわけではありません。しかし、「〇〇風」というスタイルを入り口にして、あなた自身の創造性を発揮することは、法律的にも認められた正当な創作活動の一環です。どうぞ安心して、あなただけの表現を探求してください。

意図せず「表現の模倣」になるリスクと対策

「画風の模倣はOK、と聞いて安心した。でも、もしAIが偶然、既存のキャラクターとそっくりな絵を描いてしまったら?」「私に悪気はなくても、結果的に『パクリだ』と非難されたらどうしよう…」

特に、これまでご紹介したような応用テクニックを駆使すればするほど、AIは私たちの想像を超える画像を生成します。その結果、意図せずして特定の作品の「表現」と酷似してしまう、という新たなリスクが生まれます。

この不安は、決して杞憂ではありません。万が一の事態に備え、自分自身を守るための知識と準備をしておくことが、これからの時代のクリエイターには不可欠です。

「結果」が全てになる可能性

著作権侵害の判断において、あなたの「意図」は必ずしも考慮されません。たとえ偶然の産物であったとしても、生成された画像が既存の著作物と「実質的に同一」または「酷似」していると判断されれば、権利を侵害したと見なされる可能性があります。

例えば、「大きな耳を持つ、森の不思議な生き物、ジブリ風」と指示したとします。あなたが「トトロ」という単語を使っていなくても、生成されたキャラクターが誰の目にもトトロだと認識できるほど似ていた場合、それは「アイデアの模倣」の範囲を超え、「表現の模倣」と判断されるリスクが非常に高くなるのです。

あなたの創作活動を守る「ログ」というお守り

では、どうすればこのリスクに備えられるのでしょうか。最も有効な対策の一つが、「生成プロセスの記録(ログ)を保存しておく」ことです。

これは、万が一「この画像は模倣ではないか?」と指摘された際に、自分が「特定の表現を意図的に盗んだわけではない」ことを証明するための、重要な証拠となり得ます。

以下の情報を、スクリーンショットやテキストメモで残しておくことを強くお勧めします。

- 使用したプロンプトの全文: 最初にどのような指示を出したか。

- 生成された日時: いつその画像を生成したか。

- 対話による修正履歴: 「もっと笑顔に」「背景を変えて」など、AIとどのような対話を経てその最終的な画像に至ったか。

これらの客観的な記録は、あなたの創作の「航海日誌」です。これらの記録は、あなたが特定の作品を模倣する意図がなかったことを示すための一つの材料となり、万一の際にあなたの創作の正当性を主張する助けになる可能性があります。

商用利用はさらに慎重に!確認すべき点

- ブログ収益化やグッズ販売などの「商用利用」は、趣味の範囲(私的利用)とはリスクの大きさが全く異なることを強調します。

- 使用するAIツールの利用規約で、生成物の商用利用が許可されているかを必ず自分自身で確認する必要があることを伝えます。

- 特に有名キャラクターやブランドロゴに類似した画像の商用利用は、権利者からのクレームに繋がりやすいため、絶対に避けるべきだと具体的に注意喚起します。

総括:ai 画像生成「〇〇風」を自在に操るためのポイント

- 基本プロンプトは「被写体・画風・品質」の3要素で構成する

- ジブリ風やピクセルアートなどアニメ・ゲーム系のスタイル指定が可能である

- 水彩画や油絵などアート・リアル系のスタイルもキーワードで表現できる

- 画材名(色鉛筆画など)の指定で作品の質感を向上させる

- カメラ・照明の専門用語(ボケなど)でリアリティや雰囲気を高める

- 複数の画風キーワードの組み合わせで独創的な世界観を創造する

- スタイルの組み合わせは試行錯誤を重ねて最適な結果を探求する

- 一度生成した画像はAIとの対話を通じて段階的に修正できる

- UI(体力ゲージなど)の追加でイラストに物語性を持たせる

- フレームやロゴの追加で特定のアイテム(シール風など)を再現可能である

- 著作権法は具体的な「表現」を保護し「アイデア・画風」は対象外である

- 画風の模倣は原則として著作権侵害にはあたらない

- 意図せず既存作品と酷似した場合は権利侵害のリスクがある

- トラブル回避のためプロンプトや生成日時の記録保存が有効である

- 商用利用は私的利用と異なり法的リスクが格段に高まる

- 利用するAIツールの規約で商用利用の可否を必ず自身で確認する

- 有名キャラクターやロゴに類似した画像の商用利用は特に避けるべきである

関連リンク

この記事で解説した内容について、より深く理解し、安心して創作活動を楽しんでいただくために、信頼性の高い公式サイトへのリンクをご案内します。

文化庁「著作権制度の概要」ページ

記事内で解説した「アイデアと表現の違い」や著作権の基本的な考え方について、日本の著作権行政を所管する文化庁の公式サイトで詳しく確認できます。法律の根拠となる一次情報に触れたい場合にご活用ください。

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/

ChatGPT(DALL-E 3)の利用規約ページ

記事で紹介したChatGPTなどのサービスを提供する、OpenAI社の利用規約です。「商用利用」を検討する際には、必ずご自身の目で最新の公式ルールを確認することが不可欠です。生成物の所有権や利用条件について、最も正確な情報を得られます。

https://openai.com/policies/terms-of-use

国会でのAIと著作権に関する議論を報じた大手メディアの記事

記事内で触れた「画風の模倣は著作権侵害にあたらない」という公的な見解は、国会でも議論されています。このテーマに関心のある方は、「AI 著作権 国会」などのキーワードで検索すると、大手新聞社や信頼性の高いニュースサイトによる関連報道をご覧いただけます。

本記事の解説は日本の法解釈をもとにしています。国やサービスごとに法律や利用規約が異なるため、都度ご確認ください。

コメント